\URLをコピーしてシェアしてね!/

「高校1年生で転校してもいいのかな」

「高校転校3年からでも間に合うのかな」

「高校転校するときのデメリットってなんだろう」

「高校転校したいけど注意点って何?」

「引っ越し以外の転校理由ってどんなケース」

「高校の転校は難しいのかな」

高校を転校することそれは大きな決断です。転校を考える理由は人それぞれ。引っ越し以外の理由でも転校は可能です。

ですが、転校のデメリットを把握し、メリットを最大化するには慎重な準備が必要です。

本記事では、高校転校を後悔しないための3つの重要なポイントや転校にまつわる知っておきたいことを1記事で分かるように解説しています。

転校経験者の体験談や実際に高校を経験した僕の意見や、累計2000件以上の転校相談から見えてきた知見を交えながら、後悔しない転校先の選び方をご紹介していきます。

また実際の転校経験者51人の声をまとめました。良かった点や意外な悩み、思いがけない後悔など、リアルな声を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

「解説なんて早くいいから、高校転校のデメリットや転校経験者の口コミを教えて欲しい!」という方は下のリンクから記事内の該当箇所に飛べます。

一括資料請求サービスを使えばキャンパス数1,000校から無料で、簡単に、一括で資料請求できます。

ひとつひとつの学校に個人情報を入力し資料請求するのはとても面倒です。一括資料請求サービスを使えば1回のフォーム入力だけで5校、10校とまとめて資料を請求できるのでとても便利ですよ。お住まいの地域から通える近くの学校も選択できます。

たった1回の入力で資料をまとめて請求可

無料進呈中!

新規無料講座開講!

業界初!不登校が解決するまでサポート!

通信制高校に行くなら読んで欲しい!

目次

転校する理由は引っ越し以外に何がある?

転校というと、多くの人はまず家族の引っ越しに伴うものを思い浮かべるでしょう。しかし、実際には引っ越し以外にも様々な理由で転校を考える生徒がいます。僕自身、これまでに多くの転校相談を受けてきました。その事例も交えて解説していきます。

ここでは、まず引っ越し以外の転校理由について詳しく見ていきます。この章では、具体的に高校を転校する理由は引っ越し以外にどんなケースがあるか、またそれぞれの抱える課題に対して、どういった転校の選択肢があるのか、ご紹介します。

あなたはどれに当てはまるでしょうか。以下に挙げる理由の中に、自分の状況と重なるものがあれば、それが転校を考えるきっかけになるかもしれません。また、すでに転校を考えている方にとっては、自分の決断を再確認する機会になるでしょう。

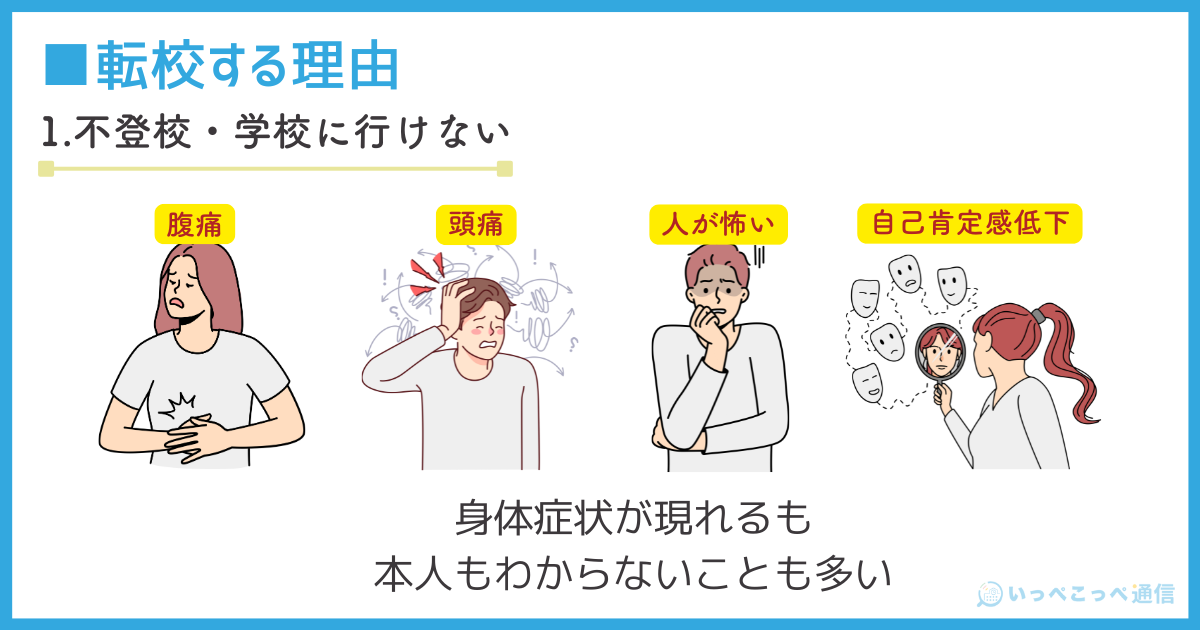

理由1.不登校・学校に行けない

朝になると胸が苦しくなる、教室に入れない…。学校に行けない状況で悩んでいる人は少なくありません。

でも、なぜ学校に行けなくなるのか、その理由は意外と複雑です。実は、本人でさえはっきりとわからないことも多いんです。

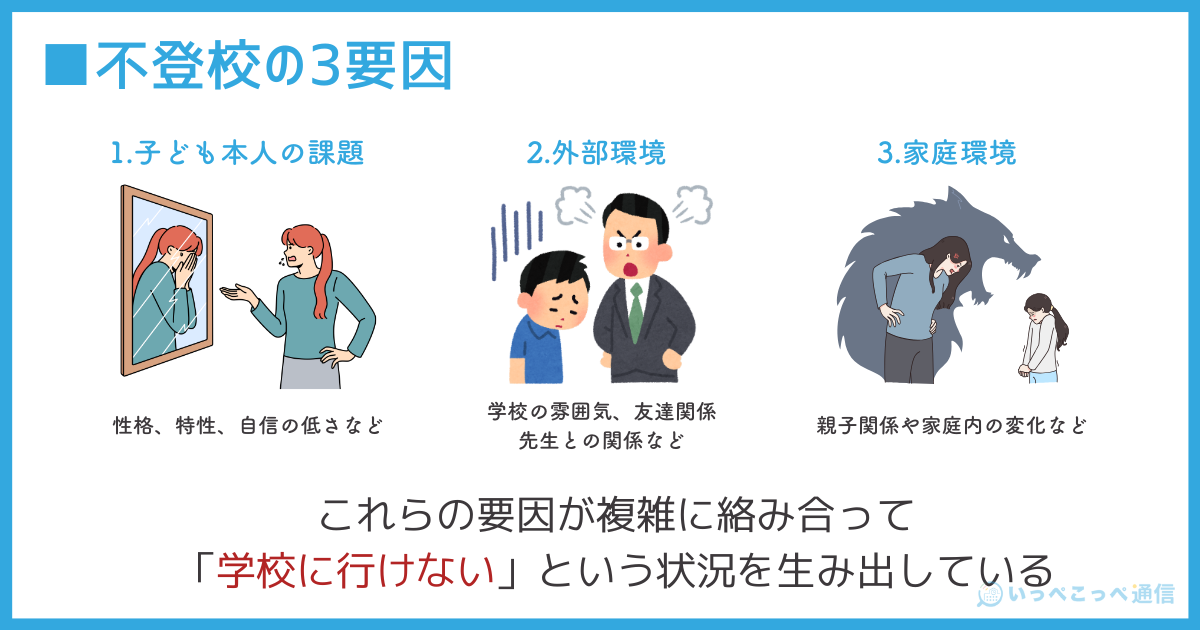

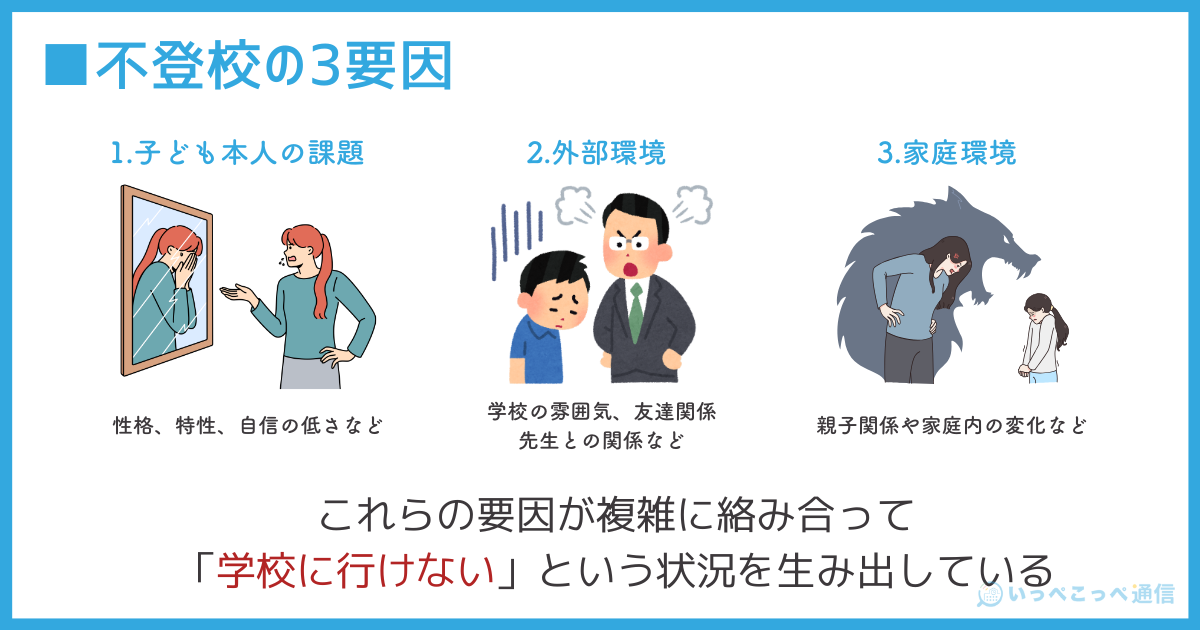

僕は不登校には主に3つの要因があると考えています。

- 子ども自身の課題:性格や特性、自信の低さなど

- 外部環境:学校の雰囲気、友達関係、先生との関係など

- 家庭環境:親子関係や家庭内の変化など

これらの要因が絡み合って、「学校に行けない」という状況を生み出しているんです。そして、これらが複雑に絡み合っているからこそ、自分でも原因がわからなくなってしまうことが多いです。

例えば、もともと人見知りな性格で完璧思考(1の要因)、クラスに馴染めず(2の要因)、家でも親に気持ちをうまく話せない、親も焦ってぶつかってしまう(3の要因)。こんな風に、いくつもの理由が重なって「学校に行けない」という結果になることがあります。

これらの身体症状は、自分でもコントロールできないことが多いんです。頭では「学校に行かなきゃ」と思っていても、体が言うことを聞かないような、そんな不思議な感覚を経験する人も少なくありません。

また後ほど後述しますが、学校の雰囲気が合わない、授業についていけない、友達関係で悩んでいる。こういった目に見える理由もあれば、なんとなく体調が優れない、朝になると不安になる、そんなはっきりしない理由で学校に行けなくなることもあります。

こんな「不登校」や「学校に行けない」状態の時は、外部環境である、学校を転校する(環境を変える)ことで状況が良くなる可能性があります。

ただし、環境を変えれば全てうまくいくわけではありません。こちらについても後ほど🔗注意点を解説した章で解説します。

よく転校するのは悪いこと?と思い込んでしまって自分の気持ちを抑え込んでいるお子さんがいらっしゃいます。

僕自身、学校が合わずに転校を経験しましたし、多くのお子さんやご家族の転校相談に携わってきた経験から、「学校が嫌だから転校する」ことは悪いことではないと確信しています。

なぜなら、それはお子さん自身の人生の選択だからです。自分で考え、決めたのであれば、それは尊重されるべきです。

でも、転校を決める前に、知っておいてほしいことはたくさんあります。この記事では高校転校の🔗デメリットやリスクについても触れていますので、そちらはぜひ読んでくださいね。

そういったデメリットや注意点も知った上でよく考えることが大切だと思っていますので、読み進めてみてくださいね。

また不登校から通信制高校を検討する場合の注意点は、こちらの動画でも解説しているので、ご覧になってみてください。

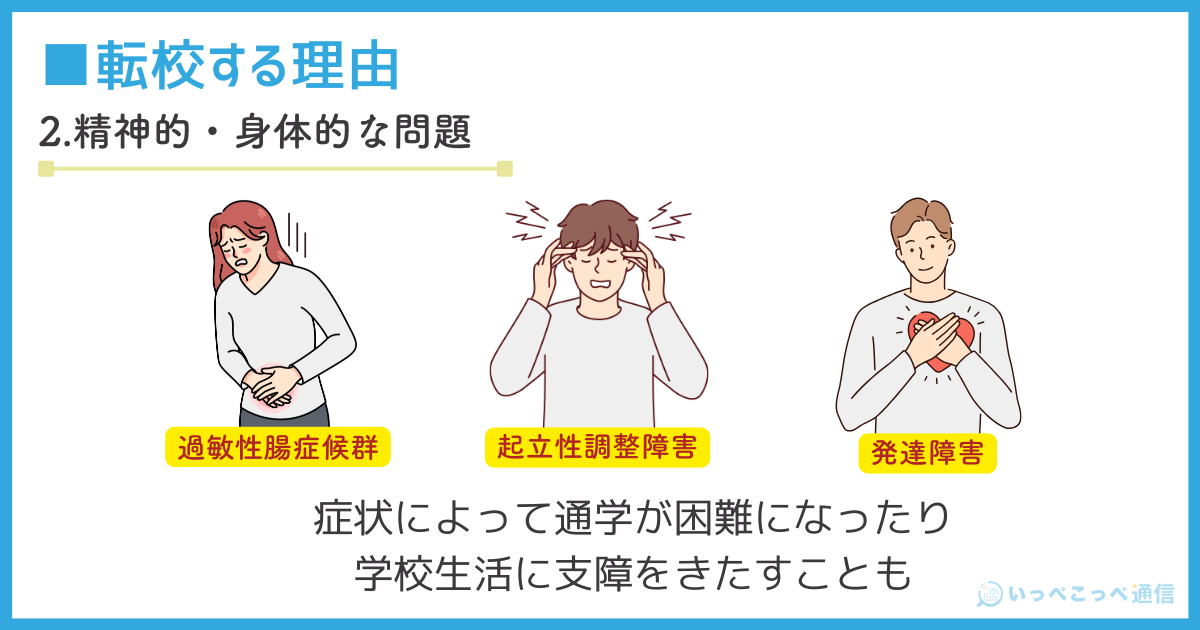

理由2.精神的・身体的な問題

転校を検討する理由は、精神的・身体的な問題が主な要因になる場合もあります。

主な例として、起立性調整障害、過敏性腸症候群、発達障害(ASD、ADHD)などが挙げられます。

例えば、起立性調整障害のような自律神経の乱れは、朝起きられない、立っているとめまいがするといった症状を引き起こし、通学を困難にすることがあります。

過敏性腸症候群もまた、お腹の痛みや下痢などの症状で、学校生活に支障をきたす可能性があります。

さらに、発達障害、特に自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)なども、学校生活を送る上で様々な困難を生み出すことがあります。

例えば、感覚過敏による教室の騒がしさへの苦痛や、コミュニケーションの難しさや、感覚過敏による教室の騒がしさへの苦痛や、集中力の持続が難しさ、衝動的な行動による友人関係のトラブルなどが起こることがあります。

また前述しましたが、学校に行けない理由の中には、目に見えにくい精神的・身体的な健康問題が隠れていることがあります。これらの問題は、本人も周りの人も気づきにくいため、「なぜ学校に行けないのか」ということがわからないこともあります。

これらの問題は、実際は本人の意思とは関係なく起こります。

適切な理解と対応があれば、これらの問題を抱えていても充実した学校生活を送ることもできますが、所属している学校や担任の先生などの対応次第な部分もあります。

しかし、現実には従来型の全日制高校などでは、こうした個別のニーズに十分に対応できない場合があります。転校を考えることも選択肢の一つです。

理由3.学習のペースが合わない

「授業についていけない」「逆に物足りなさを感じる」こんな悩みを抱えている生徒さんも少なくありません。実は、これも転校を考えるきっかけの一つになることがあるんです。

人それぞれ、得意な科目や苦手な科目があるのは当たり前。でも、学校の授業は、どうしても「平均的な」ペースで進められがちです。そのため、クラスのペースについていけない、または逆にペースが遅すぎると感じる生徒さんが出てくるんです。

例えば、数学が得意な生徒さんにとっては、授業の進み方が遅すぎて退屈に感じるかもしれません。逆に、英語が苦手な生徒さんは、どんどん進んでいく授業についていけず、不安になることもあるでしょう。

また、現在の学校のカリキュラムが自分の興味や適性と合っていないと感じることもあります。例えば、理系科目中心の学校に通っているけれど、実は文系科目により興味があるという場合もあるでしょう。

さらに、特定の分野で専門的な教育を受けたいと考えている生徒さんもいます。例えば、プログラミングや芸術、スポーツなど、特定の分野により力を入れて学びたいという希望があっても、現在の学校ではそれが難しいこともあります。

このような状況が続くと、学習意欲の低下や学校に通う意義も見いだせなくなってしまったりに繋がる可能性があります。

現実には従来型の全日制高校などでは、こうした個別のニーズに十分に対応できない場合が多いのが実情です。大人数のクラスで画一的な授業を行うことが一般的で、一人ひとりの学習ペースや興味に合わせた指導を行うのは難しいのが現状です。

「学習のペースが合わない」と感じているときは、転校を考えることも一つの選択肢となりますが、転校する前に、

- 個別指導塾に通う

- 学校の先生に相談して補習をお願いする

- オンライン学習サービスを活用する

- 学習アプリを利用する

のような方法も試してみることも手です。

これらの方法を試してみても改善が見られない場合や、より専門的な学習環境を求める場合には、転校を検討するのも一つの選択肢となるでしょう。

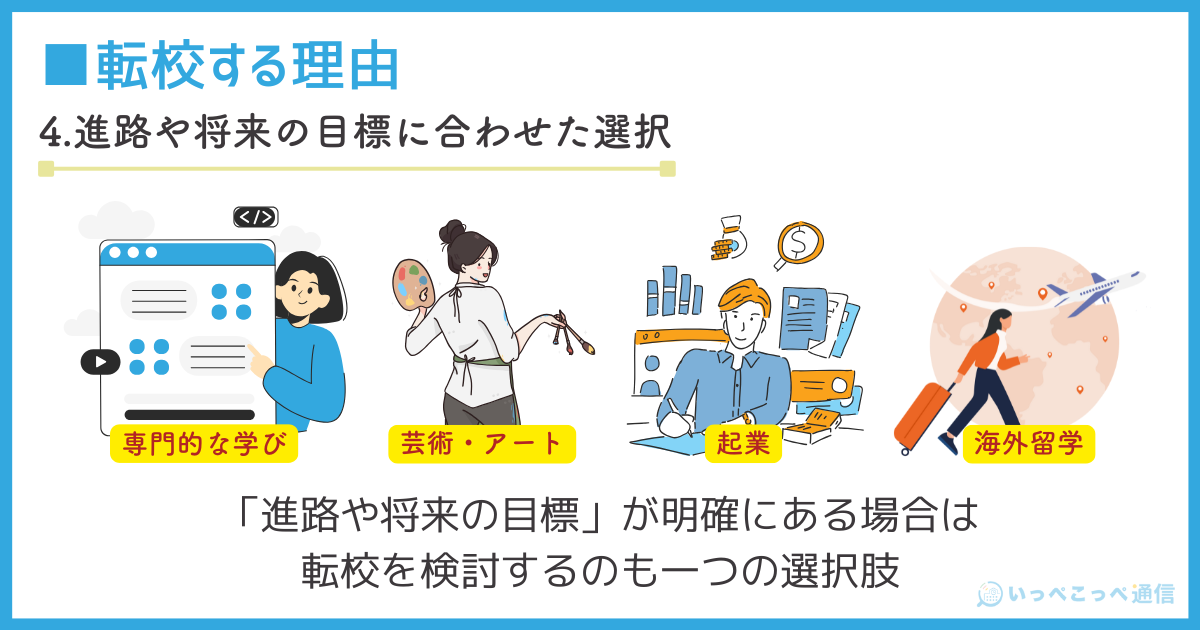

理由4.進路や将来の目標に合わせた選択

将来の夢や目標が明確になってきたけど、今の学校ではそれに向けた準備が十分にできない…。そんな悩みを抱えている生徒さんも多いんです。

例えば、工業高校でプログラミングの専門授業から興味を持ちプログラマーになりたいと考えているのに、現在の学校では即戦力に繋がるような授業や授業のレベルが低いという状況があるかもしれません。

また将来就きたい仕事が明確になってきたけど、今通っている学校では環境教育が十分に充実していないこともあるでしょう。

芸術家を目指している生徒さんの中には、美術の授業が週に1回しかなく、専門的な指導を受ける機会が限られているという悩みを抱えている人もいるかもしれません。

また、将来は国際的な舞台で活躍したいと考えているのに、英語の授業が基礎的なレベルに留まっていて、実践的な会話力が身につかないと感じている人もいるでしょう。

さらに、起業家としての道を歩みたいと思っていても、現在の学校ではビジネスや経済について学ぶ機会がほとんどないという状況に直面している生徒さんもいるかもしれません。

このように、自分の将来の夢や目標と、現在の学校で受けられる教育内容との間にギャップを感じている生徒さんは少なくありません。

こういった「進路や将来の目標」が明確にある生徒さんにとっては、転校を検討するのも一つの選択肢となります。

ただし、転校を決断する前に、現在の学校でも工夫次第で目標に向けた準備ができないか、先生や保護者とよく相談してみることをおすすめします。

理由5.通学の負担

例えば、電車と徒歩を合わせて片道2〜3時間もかかるケースがあります。こういった生徒さんは、朝5時起きが必要となるため、十分な睡眠時間を確保できないことがよくあります。さらに、部活動に参加していると、帰宅時間が夜10時を過ぎることも珍しくありません。

このような生活リズムでは、家庭学習に取り組む余力がなくなってしまったり、翌日のを削ってしまったりと、悪循環に陥りやすくなります。その結果、学校生活にも大きな影響が出てきます。

例えば、授業中に集中力が続かず、居眠りをしてしまうことがあります。また、慢性的な睡眠不足や疲労から体調を崩しやすくなり、欠席や遅刻が増えてしまうこともあるでしょう。

さらに、家庭学習の時間が十分に取れないことで、授業の予習や復習が滞り、徐々に勉強についていきにくくなることも考えられます。テスト前の追い込みも難しくなり、成績の低下につながる可能性もあります。

このように、長時間通学は単に時間がかかるだけでなく、生徒さんの学習環境や健康状態、そして学校生活の質全体に大きな影響を与えかねない問題なんですね。

こういった長時間通学で悩むお子さんにとって、転校を検討するのも一つの選択肢となります。

ただし、転校を決断する前に、まず現在の状況を改善できないかを検討することもおすすめです。

- より効率的な経路や交通手段がないか

- 通学時間を有効活用する方法はないか

- 学校側に通学時間を考慮した特別な配慮はできないか相談など

大切なのは、まず現状でできることを試してみること、そして転校という選択肢を含め、お子さんにとって最善の道を冷静に考えることです。

理由6.家庭環境の変化

これまでの相談事例の中で、家庭環境の変化が転校の理由となるケースも少なくありませんでした。具体的には、親の仕事の変化や家族構成の変動(離婚、再婚など)、介護の必要性などが挙げられます。

例えば、親の転勤に伴う引っ越しは、転校の最も一般的な理由の一つです。グローバル化が進む現代では、海外転勤のケースも増えています。また、親の離婚や再婚によって住む場所が変わり、それに伴って転校が必要になることもあります。

このような家庭環境の変化による転校は、生徒本人の意思というよりも、家庭の事情による場合が多いのが特徴です。そのため、転校に対して不安や抵抗を感じる生徒も少なくありません。

家庭環境の変化による転校は避けられないこともありますが、できる限り生徒の意見も聞きながら、慎重に検討することが大切です。

理由7.経済的理由

僕自身、不登校を経験したことは前に触れましたが、実は家庭の経済的な理由も学校を転校した大きな要因の一つでした。

スポーツ推薦で全日制高校に入学したものの、遠征費や宿泊費、その他諸費用で月に数万円の負担がありました。両親もお金のことで毎日のように喧嘩をしていて、「辞めて家計の負担を減らしたい」という思いが強くなっていったんです。

通信制高校に入った経緯はこちらの動画でもお話しています。

このようにこれまでの相談事例の中で、経済的な理由から転校を考える方もいらっしゃいました。

現在の学校の学費や関連する経済的負担が大きく、より負担の少ない学校への転校を検討するというものです。

高校は学費だけではなく、修学旅行費、制服代、教材費など、学費以外の諸経費が家計を圧迫しているケースも多くあります。また、保護者の失職や収入減少により、突然、現在の学校に通い続けることが困難になるケースもあります。

経済的理由による転校を考える際は、まず現在の学校に相談してみることをおすすめします。学費の分割払いや減免制度、奨学金制度などが利用できる可能性があります。

また、転校先を選ぶ際は、単に学費が安いだけでなく、教育内容や環境が生徒に適しているかも十分に検討する必要があります。

転校以外の選択肢として、奨学金制度の利用や、高校生でもできる範囲でのアルバイトの検討なども考えられます。

公立の通信制高校の場合年間の学費も2〜4万円程度で負担も少なく、学費を抑えられる可能性があります。

また私立の通信制高校である、クラーク記念国際高等学校の単位取得コースや、N高等学校のネットコースであれば年間7万円〜の費用感で通うこともできます。

また通信制高校であれば、アルバイトに入る時間も多く作ることができます。

どのような選択をするにせよ、生徒さんの将来を第一に考え、家族でよく話し合って決めていくことが大切だと思います。

引っ越し以外の転校理由は人によって違う:まとめ

この章では、引っ越し以外の様々な転校理由について詳しく見てきました。不登校や学校に行けない状況、精神的・身体的な問題、学習ペースの不一致、将来の目標との不適合、通学の負担、家庭環境の変化、経済的理由など、転校を考える背景は実に多様です。

重要なのは、それぞれの状況に応じて最適な選択をすることです。

転校は一つの選択肢ですが、必ずしも唯一の解決策ではありません。現在の学校での対応の可能性を探ったり、他の選択肢を検討したりすることも大切です。

どのような理由であれ、転校を考える際は、生徒本人の意思を尊重しつつ、家族や学校の先生とよく相談し、慎重に判断することが重要です。

そして、転校を決意したら、次は具体的にどのように進めていけばいいのでしょうか?

- 退学してから転校すべきか、在籍中に転校すべきか?

- 公立、私立、定時制、通信制など、どのタイプの高校を選ぶべきか?

- 転校の手続きはどのように進めればいいのか?

次の章以降では、これらの疑問に答えていきます。

退学してから転校?在籍中に転校?どちらがいい?

高校転校を検討する際、最初に考えるべき重要なポイントの一つが「退学してから転校するべきか、在籍中に転校するべきか」です。どちらの選択にもメリットやデメリットがあり、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。

ここでは、退学が必要な状況とそうでない状況を整理し、それぞれのメリットについて詳しく説明していきます。

そもそも、転校時に退学する必要はあるの?

転校する際、必ずしも退学が必要なわけではありません。多くの場合、在籍中に転校することが推奨されますが、一部の状況では退学を選ぶケースもあります。では、どのような状況で退学が必要で、どのような場合に在籍中に転校できるのでしょうか?

在籍中に転校するメリット

まず、在籍中に転校するメリットは、「同級生と同じ時期で卒業できること」です。

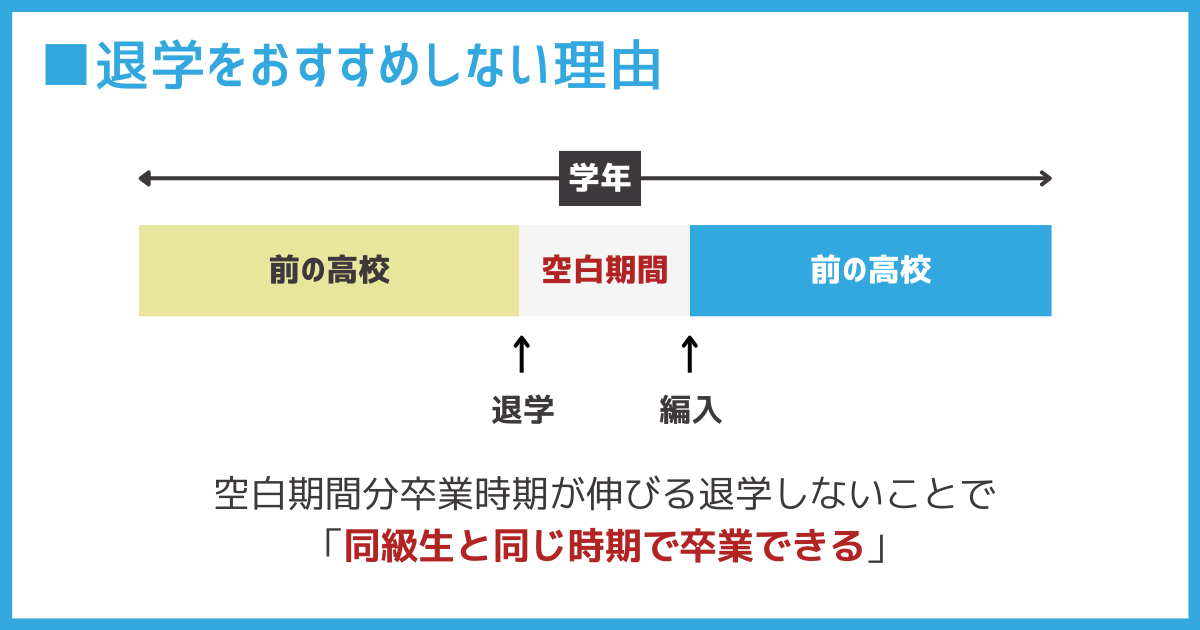

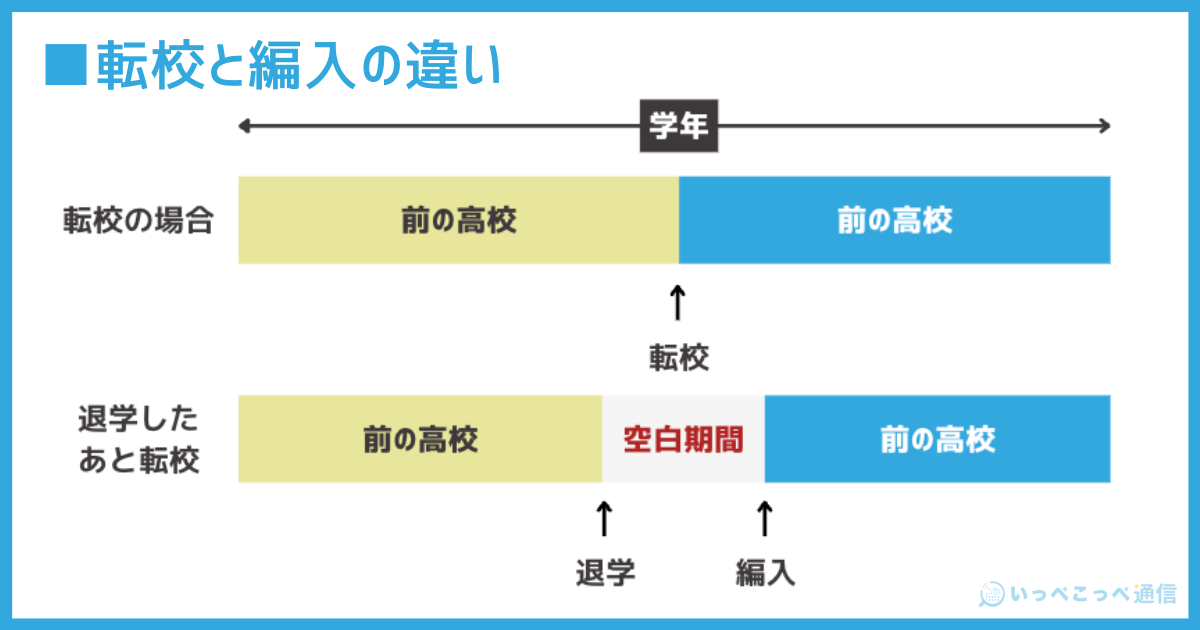

高校には3年「在籍」する必要があるため、退学(転校前の高校を辞めてしまう)と学校に在籍していない空白期間がうまれます。そして空白期間の分卒業時期が遅れてしまうんです。

ですから、在籍している高校(今の高校)は辞めずに、次の転校先の学校が見つかってから、転校の手続きをとるという流れがおすすめです。

一方で、在籍中に転校する際のデメリットとして、授業料などの費用が発生する場合がある点も考慮する必要があります。特に、転校先が決まるまでの間に授業料が重なることがあり、その点は家庭にとって負担となる可能性があります。

また、「休学届」を提出した場合、在籍期間に含まれないため同じことがいえますので注意ください!

学校から留学が決まったタイミングで「退学を勧めてくる高校」も実際にありますが、ここで退学することで、「同級生と同じ時期に卒業できる」という選択肢をなくしてしまう場合があるので要注意です。(ここだけの話、全日制高校の先生は生徒の転校、退学を想定しておらず、慣れていないこともあって適切なアドバイスができないことが多いです)

ですから基本的には、高校を転校する場合「高校を辞めない」「退学しない」ことがおすすめですが、実は退学してから転校するメリットもあるので紹介しておきます。

退学してから転校するメリット

退学してから、高校を転校することを「編入」といいます。

転校と編入では、試験の時期や条件に違いがあるので、混同しないようにしてください。

退学してから転校するメリットとして挙げられるのは、「進路をじっくり検討する時間が確保できる」という点です。

特に不登校中のお子さんに当てはまる話なのですが、

お子さんが

「不登校で自信をなくしてしまっている」

「どの学校に転校しても行ける気がしない」

「進路の話をすると避けたり、暴れる」

「話せば話すほど元気がなくなる」

などの状況であれば、無理に急がず、お子さんの心理状況に合わせたペースで進めることが必要です。焦って進路を決めてしまうと、転校後もうまく適応できず、再び同じ問題に直面する可能性があります。

先程もご紹介しましたが、不登校には3つの要因があるわけなので、焦って環境を決めたところで他の要因が原因になっている場合、環境を変えても行けないんです。

お子さんに対して、「在籍中に転校するメリット」なども伝えて、慎重に転校の話を進めることが大切です。

ただし、お子さんが精神的に追い詰められている状態では、進路の話を急ぎすぎてしまうと逆効果になることもあります。

そのため、退学という選択肢も視野に入れて、まずはお子さんの心のエネルギーが回復を優先させることを検討していく必要があることもあります。

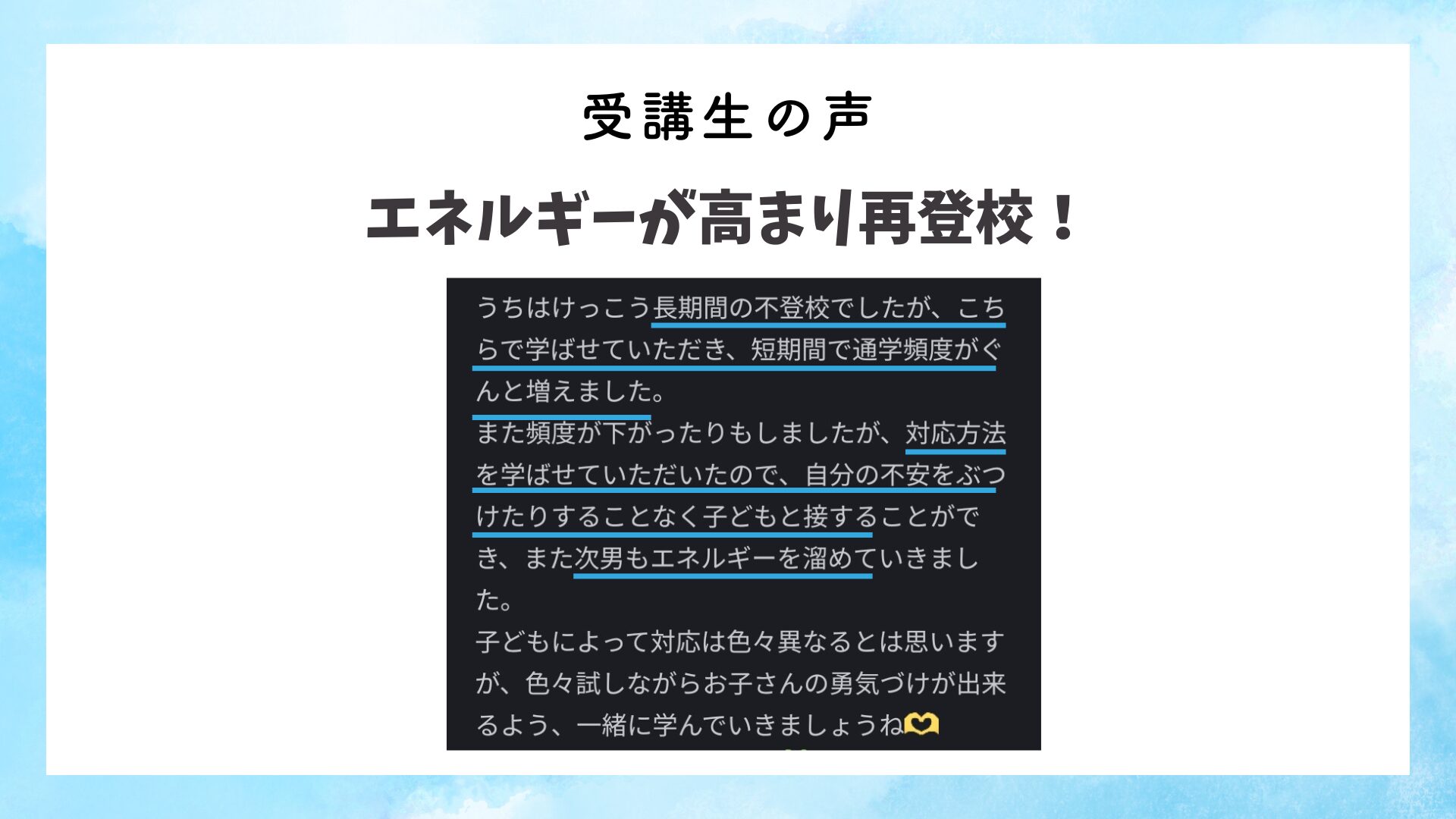

親御さんがエネルギーを高めるコミュニケーションを取ることで以下のように短期間で再登校に繋がったり、

高校を退学したけど、自分から学校に通いたいと言い出せるようになった実績なども多数あります。

このように、退学して一旦休養を取ることで、焦らずに次のステップを考える時間を確保できます。

たとえば、不登校の期間中に無理に新しい学校を探すのではなく、お子さんの気持ちが落ち着くまでゆっくりと転校先を選ぶことが可能です。時間をかけて選んだ学校であれば、転校後の適応もスムーズに進む場合があります。

こういった退学している期間を経て、「子どもが自分から別の高校に行くと決意して動き出した」り、

「中卒でバイトしてみたけどやっぱり高校は行ったほうが選択肢が広がる」と感じ、高校に再入学したお子さんもいらっしゃいました。

このように、退学を選択することでお子さん自身が自らの進路を考え直す機会が生まれることもあります。

このように、在籍中に転校するか、退学してから転校するかは、それぞれのメリットを理解した上で判断していく必要があります。

お子さんが退学したあとも、親御さんとお子さんとの関係性改善、勇気づけによって早く再登校に繋がるような親御さんができるサポートが有効になる場合もあります。

詳しくは無料のLINE講座や、不登校の子どもが通信制高校を検討するときの注意点の動画も参考にされてくださいね。

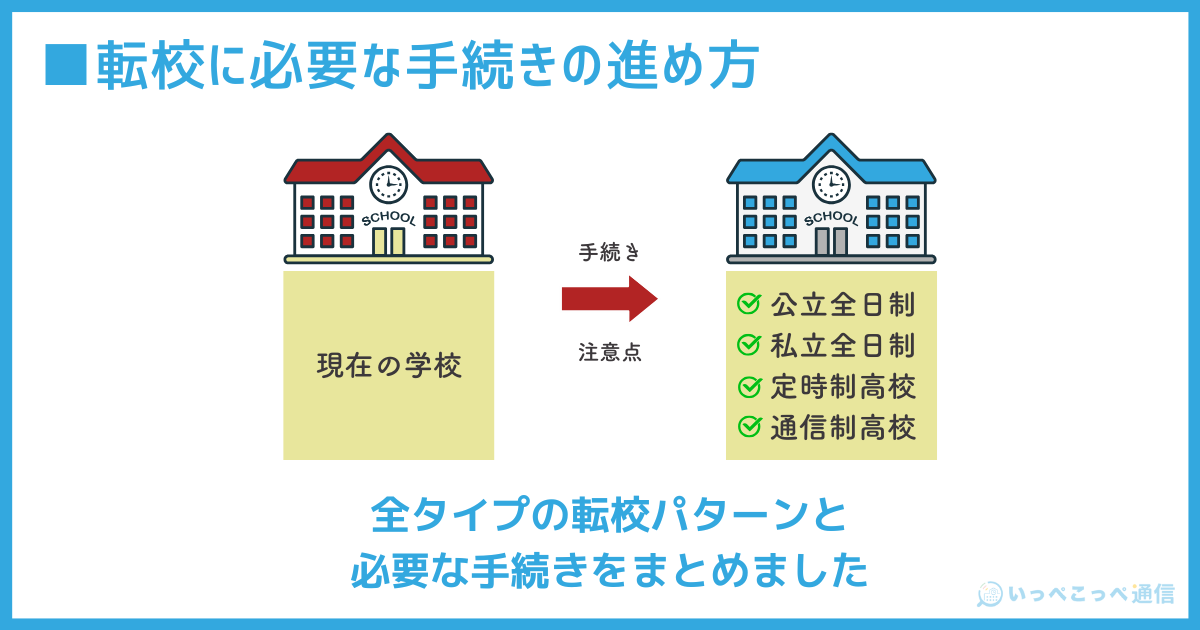

転校に必要な手続きの進め方

高校を転校するためには、転校先の学校に応じた手続きを正確に進めることが重要になってきます。公立・私立・定時制・通信制など、学校の種類によって必要な手続きや条件が異なります。

学校タイプ別転校難易度比較表

この表は、高校の転校先として考えられる4つの学校タイプ(公立全日制、私立全日制、定時制、通信制)について、転校の難易度を比較したものです。

| 転校タイミング | 検査・入試日 | 学力試験 | 転校難易度 | |

| 公立全日制 | 4月、9月、1月 | 3月、7月、11月 | あり | 非常に高い |

| 私立全日制 | 4月、9月、1月 | 3月、7月、11月 | あり | 高い |

| 定時制 | 随時 | 随時 | あり | 中 |

| 通信制 | 随時 | 随時 | なし | 転校しやすい |

この表から分かるように、転校を考える際は学校のタイプによって難易度が大きく異なります。自分の状況や目的、学習スタイルに合わせて最適な転校先を選ぶことが重要です。

ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、実際の転校条件や難易度は個々の学校によって異なる場合があるため、具体的な転校を検討する際は、必ず希望する学校や教育委員会に直接確認することをおすすめします。

公立全日制高校

転校が最も難しいタイプです。転校のタイミングが年3回(4月、9月、1月)と限られており、それぞれ3月、7月、11月に検査・入試があります。学力試験があることも特徴で、転校条件も厳しいため、全体的な転校難易度は高くなっています。

私立全日制高校

公立全日制と同様に、転校のタイミングは年3回が一般的です。学力試験も実施されますが、学校によって条件が異なる場合があり、公立全日制よりはやや柔軟性があります。そのため、転校難易度は「やや高い」と評価されています。

定時制高校

定時制高校は、全日制高校に比べて転校がしやすくなっています。多くの学校で随時転校を受け付けており、学力試験はあるものの、全日制ほど厳しくない場合が多いです。働きながら学ぶ生徒を想定しているため、比較的柔軟な対応が可能で、転校難易度は「中」程度です。

通信制高校

4つのタイプの中で最も転校しやすいのが通信制高校です。ほとんどの学校が随時転校を受け付けており、学力試験もないことが一般的です。転校生の受け入れに慣れている学校が多く、柔軟な学習スタイルを提供しているため、「転校しやすい」と評価されています。

各学校ごとの転校手続きと注意点は以下にまとめました。それぞれの項目に飛ぶリンクも上記に用意していますので、知りたい学校のリンクをクリックしてください。

公立の全日制高校への転校手続きと注意点

ここでは、特に公立の全日制高校への転校手続きについての注意点を中心に、各学校種別ごとの手続きの流れを詳しく解説します。

1.転校できる条件を確認する

公立高校への転校は、都道府県や市町村によって条件が異なります。一般的には、転入先の学校がある地域に保護者が住んでいる必要があり、転校にあたっては特定の理由が必要です。しかし、都道府県や市町村によっては公式に転入条件が明記されていないケースもあります。

ここでは2県以上の都道府県の教育委員会で確認できた、共通する転校条件を記載します。

↓表で表示

1.生徒または保護者が転校先の都道府県内に住所があること

多くの都道府県で、転校生またはその保護者が転校先のエリア内に居住していることが転入条件とされています。

2.一家転住などやむを得ない正当な理由があること

例えば、保護者の転勤や引っ越しが転校の理由として認められることが一般的です。

3.転入学者を受け入れる定員の余裕があること

転校希望先の高校に空きがあることが条件とります。これは各都道府県や市町村の教育委員会のウェブサイトで確認可能です。以下のキーワードで調べると良いでしょう。「例)都立高校 転校」「例)大阪市 高校 転校」

4.当該高等学校に入学できる学力を有していること

転校先での学力が十分であることが求められ、入学試験や学力テストが行われることがあります。

転入試験の内容は、学力試験(国語・数学・英語)と面接が一般的です。

引用元:東京都教育委員会

引用元:大阪府教育委員会

引用元:香川県教育委員会

引用元:和歌山県教育委員会

5.募集時期の確認

募集時期は一般的に以下の日程で行われています。

東京都

| 募集時期 | 検査日 | 入学時期 | |

| 1学期 | 3月上旬 | 3月中旬 | 学年の初め(4月) |

| 2学期 | 7月上旬 | 8月中旬 | 二学期の初め(9月) |

| 3学期 | 11月下旬 | 12月上旬 | 三学期の初め(1月) |

大阪府

| 募集時期 | 検査日 | 入学時期 | |

| 1学期 | 3月上旬 | 3月中旬 | 学年の初め(4月) |

| 2学期 | 7月上旬から中旬 | 8月下旬 | 二学期の初め(9月) |

| 3学期 | 11月下旬 | 12月上旬 | 三学期の初め(1月) |

他の都道府県も同じような日程で募集、検査が行われると考えられます。転校できる条件に当てはまっている場合は、次のステップに進みましょう。

2.転校先の高校を探す

転校先の高校は

・都立高校 転校

・大阪市 高校 転校

というように、「都道府県名(or市町村)×高校×転校」で検索するか

直接、都道府県名(or市町村)の教育委員会に確認することで空き状況・欠員状況を確認することができます。

3.在学中の高校に転校の希望を伝える

高校入学後、将来の目標が変わり、他の高校で勉強したいなど、進路変更に悩んだら、早めに在学している高校の先生に相談しましょう。

また都道府県、市町村の教育医委員会でも募集に関する情報や相談を受け付けている場合があります。

4.単位の照合

転学・編入学募集に出願をする場合には、事前に、志願先の高校へ単位の照合をお願いしましょう。

転学・編入学募集はどの学校にでも出願できるわけではありません。

志願先の高校では、転学前に修得済みの単位と自校のカリキュラムなどを照合し、転学後に卒業に必要な単位が修得できるかどうか、確認を行います。転学後、卒業に必要な単位の履修及び修得が可能であると志願先の高校長が認める場合は、その学校の転学・編入学募集に出願することができます。

この単位の照合は、転学・編入学募集の出願前に行う必要があるので、早めに志願先の高校へ照合を依頼しましょう。

5.転校先の必要な書類を確認する

| 入学願書 | 用紙は志願先の都立高校で交付 |

| 住所等を証明する書類 | 志願者及び保護者の住所が確認できるもの(住民票記載事項証明書等) |

| 転居を証明する書類 | 契約書の写し(売買、賃貸)等を添付した保護者の申立書(転居先住所と転居理由を明記したもの) |

| 転学照会書* | 現在在籍する高等学校の校長が発行したもの |

| 高等学校の在籍等を証明する書類* | 在籍する高等学校の在学証明書及び単位修得証明書・成績証明書 |

5.在学中の高校に必要書類を準備してもらう

転学照会書や高等学校の在籍等を証明する書類を準備してもらいましょう。

7.出願・転入試験合格

出願、転入試験に合格したら、入学先の高校の指示に従い、必要書類の提出や支払いをします。

私立の全日制高校への転校手続きと注意点

私立高校への転校手続きは、公立高校とは異なる部分があります。各学校が独自の入学試験や基準を設定しているため、手続きの流れや転校条件は学校ごとに異なる場合が多いです。以下は一般的な私立高校への転校に必要な手続きと注意点です。

1.転校先の高校を探す

転校先の高校は「都道府県名(or市町村)×私立高等学校 × 転・編入学試験実施計画」で検索するか

直接、都道府県名(or市町村)の教育委員会に確認する、または各学校に問い合わせをすることで空き状況・欠員状況を確認することができます。

2.空き枠の高校に転校の条件確認する

公立の全日制高校と違い、私立の場合学校ごとに条件が違うため、学校ごとに転校の条件を確認しましょう。

3.在学中の高校に転校の希望を伝える

高校入学後、将来の目標が変わり、他の高校で勉強したいなど、進路変更に悩んだら、早めに在学している高校の先生に相談しましょう。

4.単位の照合

私立の全日制高校も公立と同様に転学・編入学募集に出願をする場合には、事前に、志願先の私立高校へ単位の照合をお願いしましょう。

5.転校先の必要な書類を確認する

一般的に必要な書類は全日制高校と変わりませんが、誓約書など学校によって必要な書類が異なる場合があります。

| 入学願書 | 用紙は志願先の都立高校で交付 |

| 住所等を証明する書類 | 志願者及び保護者の住所が確認できるもの(住民票記載事項証明書等) |

| 転居を証明する書類 | 契約書の写し(売買、賃貸)等を添付した保護者の申立書(転居先住所と転居理由を明記したもの) |

| 転学照会書* | 現在在籍する高等学校の校長が発行したもの |

| 高等学校の在籍等を証明する書類* | 在籍する高等学校の在学証明書及び単位修得証明書・成績証明書 |

5.在学中の高校に必要書類を準備してもらう

転学照会書や高等学校の在籍等を証明する書類を準備してもらいましょう。

7.出願・転入試験合格

出願、転入試験に合格したら、入学先の高校の指示に従い、必要書類の提出や支払いをします。

定時制高校への転校手続きと注意点

定時制高校は主に働きながら学ぶ生徒を対象としているため、授業時間が短く、柔軟な学習スタイルを提供しています。これにより全日制高校と比べても、転校希望者に対しても受け入れやすい環境が整っています。定時制高校では、授業が夕方から夜にかけて行われることが多く、昼間の時間を自由に使えるため、アルバイトや他の活動と両立しやすいです。このような背景から、転校の際の条件も比較的緩和されています

この章では、定時制高校への転校手続きの流れや注意点を解説します。

1.転校先の高校を探す

転校先の高校は「都道府県名(or市町村)×定時制高校」で検索するか

直接、都道府県名(or市町村)の教育委員会に確認することで空き状況・欠員状況を確認することができます。

2.空き枠の高校に転校の条件確認する

1.転入学者を受け入れる定員の余裕があること

2.編入学する学年・学科に在籍する者と同等以上の学力を有する者

3.募集時期の確認

全日制高校の場合多くは、3月、7月、11月が募集時期になりますが、定時制高校の場合受け入れ時期は随時としている学校も多くあります。

参考:八幡浜高校定時制受け入れ時期は随時https://yawatahama-h-pt.esnet.ed.jp/uploads/gakkouannnai/H31tennyugaku&hennyugaku.pdf

3.在学中の高校に転校の希望を伝える

高校入学後、将来の目標が変わり、他の高校で勉強したいなど、進路変更に悩んだら、早めに在学している高校の先生に相談しましょう。

4.単位の照合

定時制高校も他の高校と同様に転学・編入学募集に出願をする場合には、事前に、志願先の定時校へ単位の照合をお願いしましょう。

5.転校先の必要な書類を確認する

一般的に必要な書類は全日制高校と変わりませんが、学校によって必要な書類が異なる場合があります。

| 入学願書 | 用紙は志願先の都立高校で交付 |

| 住所等を証明する書類 | 志願者及び保護者の住所が確認できるもの(住民票記載事項証明書等) |

| 転居を証明する書類 | 契約書の写し(売買、賃貸)等を添付した保護者の申立書(転居先住所と転居理由を明記したもの) |

| 転学照会書* | 現在在籍する高等学校の校長が発行したもの |

| 高等学校の在籍等を証明する書類* | 在籍する高等学校の在学証明書及び単位修得証明書・成績証明書 |

5.在学中の高校に必要書類を準備してもらう

転学照会書や高等学校の在籍等を証明する書類を準備してもらいましょう。

7.出願・転入試験合格

出願、転入試験に合格したら、入学先の高校の指示に従い、必要書類の提出や支払いをします。

通信制高校への転校手続きと注意点

通信制高校は、時間や場所の制約が少なく、自分のペースで学習を進められる特徴があります。不登校経験者や働きながら学びたい人、特定の分野に専念したい人などにとって魅力的な選択肢です。

通信制高校の場合、随時いつでも受け入れを行っている学校も多く、高校の転校を検討する生徒さんには「必ず検討して欲しい選択肢」の一つです。

なぜ高校を転校するなら通信制高校がおすすめなのか詳しくは「通信制高校の転校がおすすめ」の章でも解説しています。

以下は、通信制高校に転校する際の手続きの流れと注意点です。

1.転校先の高校を探す

転校先の高校は

・都道府県名(or市町村)×通信制高校で検索

・当サイトの都道府県まとめ記事をチェック

・資料請求サービスを使い通える範囲の資料を取り寄せる

といった方法で探すことができます。

2.資料請求する

情報収集したら、現実的に通える範囲の通信制高校の資料をできるだけ多く取り寄せていきましょう。

こちらの一括資料請求サービスを利用すると効率的に資料を集めることができます。

3.説明会に参加する

通信制高校は随時いつでも受け入れを行っている学校も多く、学校説明会や見学会も頻繁に行われています。少なくとも3〜5ヶ所は実際に見に行くことをおすすめします。

この時に、現在在籍する学校にどれくらい通って、どれくらい授業を受けているかを伝えることで、同級生と同じ時期で卒業できるかどうか?についても教えてくれます。

4.転校先の通信制高校に転校の希望を伝える

転校したい学校が決まったら、転校先の通信制高校に転校を希望する旨を伝えましょう。

通信制高校は転校生が多い学校なので、先生も進め方に慣れている場合がほとんどです。指示に従って転校準備を進めていきましょう。

5.転校先の必要な書類を確認する

一般的に必要な書類は全日制高校と変わりませんが、誓約書など学校によって必要な書類が異なる場合があります。

| 入学願書 | 用紙は志願先の都立高校で交付 |

| 住所等を証明する書類 | 志願者及び保護者の住所が確認できるもの(住民票記載事項証明書等) |

| 転居を証明する書類 | 契約書の写し(売買、賃貸)等を添付した保護者の申立書(転居先住所と転居理由を明記したもの) |

| 転学照会書* | 現在在籍する高等学校の校長が発行したもの |

| 高等学校の在籍等を証明する書類* | 在籍する高等学校の在学証明書及び単位修得証明書・成績証明書 |

5.在学中の高校に必要書類を準備してもらう

転学照会書や高等学校の在籍等を証明する書類を準備してもらいましょう。

7.出願・転入試験合格

通信制高校は学力試験もない場合がほとんど。面接や作文の提出をしたり、出願するだけで転校できる学校もあります。

出願、転入試験に合格したら、入学先の高校の指示に従い、必要書類の提出や支払いをします。

高校転校のデメリットやリスクは何がある?

転校による学習進度にギャップがある

転校するとき、多くの生徒さんが直面するのが学習進度のギャップです。学校によって教え方や進み具合が違うので、転校先の授業についていくのに苦労することがあるんです。

例えば、数学の授業で前の学校ではまだ二次関数を学んでいる段階だったのに、転校先では既に微分積分に入っていた…なんてこともあります。突然、難しい内容についていかなければならず、焦ってしまうかもしれません。さらに、これまで習っていない前提知識が必要な単元もあるので、自分で過去の内容を急いで勉強しないといけないこともあるんです。

学校によって学習の進み具合が異なるため、勉強の遅れや先行学習の負担があるというデメリット・リスクがあることも把握しておきましょう。

新しい環境に適応するストレス

転校すると、学習面だけでなく、新しい環境に適応するというストレスも経験することになります。

新しい学校では、まったく知らない人たちに囲まれることになります。クラスメイトや先生たち、みんな初対面。これまで築いてきた友人関係をゼロからやり直さなければならないんです。特に、学年の途中で転校する場合は、既に形成されているグループに入るのが難しいと感じる生徒さんも多いです。

また、学校ごとに独自の「文化」があります。例えば、校則の厳しさ、授業の雰囲気、部活動の取り組み方など、前の学校とは異なる点がたくさんあるでしょう。これらの新しいルールや習慣に慣れるのには時間がかかります。

こういった状況の中で、孤立してしまうリスクも考えられます。新しい友達を作るのに時間がかかったり、学校の雰囲気になじめなかったりすると、一人ぼっちになってしまう不安を感じる生徒さんもいます。

このような環境の変化によるストレスは、学習意欲の低下や、場合によっては不登校につながってしまうこともあります。

転校を考えている方は、こういったリスクがあることをあらかじめ把握しておきましょう。

同級生と同じ時期で卒業できない

高校を卒業するには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、3年以上高校に在籍し、74単位以上の単位を修得することが求められます。これは文部科学省が定めた基準なんです。

参考:文部科学省 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/__icsFiles/afieldfile/2015/04/24/1356706_2-2.pdf

そして、現在在籍している高校の単位がどれだけ認定されているかどうか、転校先の高校の習得できる単位数次第で同級生と同じ時期で卒業できない場合もあります。

まず、前の学校で取得した単位が、そのまま転校先で認められるとは限りません。学校によってカリキュラムが違うことから、「この単位は認められますが、こちらは認められません」といったことが起こる可能性があるんです。

さらに、転校先の学校で習得できる単位数によっては、同級生と同じ時期に卒業できないリスクもあります。例えば、3年生の途中で転校した場合、残りの期間で必要な単位を全て取得できるかどうかが問題になります。

最悪の場合、4年目の在籍が必要になることもあるんです。これは進学や就職の計画に大きな影響を与える可能性があります。

もちろん入る前にこのようなことが起こらないように単位照合をするものなのですが、公立全日制高校の先生などは転校手続きに慣れていない場合も多いため注意が必要です。

また、できるだけ早い段階(1年生や2年生のうち)に転校するほうが、転校先の学校の選択肢が広がりやすく、単位の調整がしやすいという点も覚えておいてくださいね。

進学や就職への影響

転校を考えるとき、多くの生徒さんが気になるのが、進学や就職への影響です。影響に関しては心配しすぎる必要はありません。ただし、いくつか注意点はあるので、一緒に見ていきましょう。

まず、進学への影響について考えてみましょう。

大学入試では、転校歴そのものが不利に働くことはほとんどありません。むしろ、転校を通じて得た経験や成長を上手くアピールできれば、プラスに評価されることもあるんです。例えば、環境の変化に適応する力や、多様な背景を持つ人々と交流した経験は、魅力的なポイントになり得ます。

ただし、注意が必要なのは、転校によって成績が下がってしまうケースです。新しい環境に慣れるのに時間がかかったり、カリキュラムの違いで学習の遅れが出たりすると、成績に影響が出る可能性があります。特に、受験に重要な科目で成績が下がると、志望校の選択に影響するかもしれません。

また、転校のタイミングによっては、学校推薦を受けにくくなる場合もあります。新しい学校での在籍期間が短いと、先生方があなたの能力や特性を十分に把握できていない可能性があるからです。

次に、就職への影響についても触れておきましょう。

就職活動では、転校歴が直接的にマイナスになることは少ないです。むしろ、転校の経験を通じて培った適応力や柔軟性は、企業にとって魅力的な特性となることがあります。

また、就職活動では「なぜ転校したのか」という質問を受ける可能性が高いです。この質問に対して、前向きな理由や学んだことを明確に説明できるようにしておくことが大切です。

転校歴の評価は、結局のところ、その経験をどう活かしたかによって大きく変わります。環境の変化に柔軟に対応し、新しい課題に積極的に取り組んだという姿勢が見えれば、それは強みになります。

転校を考えている人は、こういった影響も頭に入れておきましょう。

転校にかかる費用・コスト

転校には思わぬ出費がつきものですから、事前に把握しておくことが大切です。では、どんな費用がかかるのか、具体的に見ていきましょう。

まず、入学金や授業料の違いです。

公立高校から私立高校に転校する場合、学費が大幅に上がることがあります。逆に、私立から公立に転校すれば学費は下がるかもしれません。

また転校のタイミングによっては、前の学校と新しい学校の両方に学費を支払わなければならない期間が発生することもあるんです。

次に、制服の費用です。

新しい学校の制服を一式そろえるとなると、結構な出費になります。夏服、冬服、体操着などを含めると、数万円から10万円以上かかることも。

通学にかかる費用の変化も考慮しましょう。

転校先の学校までの通学距離や方法によっては、交通費が増えるかもしれません。電車やバスの定期代が高くなったり、自転車を新しく買う必要が出たりすることも。

そして、意外と侮れないのが細々とした諸経費。

新しい学校での校外学習や修学旅行の費用、部活動に必要な道具、生徒会費など、様々な出費が考えられます。

これらの費用は、家庭の経済状況に大きな影響を与える可能性があります。特に、急な転校の場合は、まとまった金額を短期間で用意しなければならないこともあるでしょう。

このように転校によってかかる費用・コストも考えておきましょう。

家族の負担とサポート体制の変化

転校は生徒本人だけでなく、家族全体にも影響を与えます。家族の負担やサポート体制の変化について、いくつかの点を見ていきましょう。

まず経済面での影響も考慮する必要があります。転校に伴う諸費用は、家計に一時的な負担をかけることがあります。

また一人の子どもの転校で、家族全員の生活リズムが変わることがあります。例えば、朝の出発時間が早くなったり、帰宅時間が遅くなったりすると、食事の時間や団らんの時間も変化するかもしれません。

転校を検討する際は、生徒本人への影響だけでなく、こうした家族全体への影響も考慮に入れて判断することが大切です。

通信制高校の転校がおすすめ

高校生が転校を考える際、全日制高校や定時制高校に比べ、通信制高校への転校は特におすすめです。この記事では、その理由について詳しく解説します。

全日制高校への転校は非現実的

全日制高校への転校を検討する場合、さまざまな制約が立ちはだかります。まず、入学時期に制限があり、通常は4月の新学期開始時のみとなります。

また、定員や選考基準が厳しく、在籍している学年や成績によっても条件が異なるため、希望するタイミングでの転校が難しいことが多いです。

またそもそも枠が開かないことには転校することもできません。

現実問題として、希望する全日制高校への転校は非常に非現実的な選択肢となりがちということがあります。

定時制高校も入学タイミングは限られる

定時制高校は全日制に比べて転校がしやすいですが、それでも入学のタイミングには制約があります。

多くの場合、4月と10月の年2回しか転校ができません。さらに、定時制高校には授業時間が夜間に設定されていることが多く、生活リズムに合わせた通学が難しい場合があります。そのため、転校後の生活への適応が困難になりやすいです。

通信制高校はすぐに転校でき、選択肢も多い

一方で、通信制高校への転校は柔軟性が高く、ほとんどの学校で年間を通じて転校が可能です。多様なカリキュラムが用意されており、生徒一人ひとりのニーズや学習ペースに合わせた学びができます。また、通学の頻度も選択できるため、体調や家庭の事情に応じて無理なく学習を続けられます。

高校を転校している全てのケースのお子さんにも学校選び次第で対応もしやすいです。

さらに、通信制高校は全国に多くの学校があり、学習コースや進路支援が充実している学校も増えています。

地方に住んでいる場合でも、ネット学習対応の通信制高校を選ぶことで、どの地域に住んでいても30校以上の学校から検討することもできます。

そのため、生徒の転校する理由に合わせた、自分に最適な学校を選びやすい環境が整っているので、転校後もスムーズに卒業を目指すことができるんです。

実際に不登校のお子さんの通信制高校への転校を支援してきましたが、合っている環境に属することで元気になっていくお子さんもたくさん見てきました。

ぜひ参考に頂ければと思います。

失敗しない通信制高校の選び方はこちらの動画でも解説しているのでチェックしてみてください。

高校を転校して後悔したことは?転校経験者51人の口コミまとめ

通信制高校の転校が現実的だし、選択肢もたくさんあることはわかったけど「本当に転校して大丈夫かな?」「後悔することはないだろうか?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

この章では、当サイトに寄せられた通信制高校に転校したお子さんの体験談をもとに、実際の転校経験者の声をまとめました。良かった点や意外な悩み、思いがけない後悔など、リアルな声を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

現在システムの準備中です。以下のフォームに「転校」又は「編入」と入力いただくことで、転校・編入した経験者の声を確認することができます

↓「転校」又は「編入」と入力

全国唯一の3課程一体型フレキシブルスクール!!!

◎総合的な評価

全日制の2年生に上がるタイミングで退学。半年後の後期受験を受け2年生から通信制の高校に通い始めました。

全日制・定時制・通信制がある全国でも珍しい学校です。

良かった点としては、

単位制なので自分の好きな時間に授業を受けることが出来たことと、基本的に毎回同じ授業を受ける人がいないので、対人関係でトラブルが起きることがなかった。

行事はそんなに大きくやっていた記憶はないので、文化祭や体育祭で盛り上がりたいという子には向いていないかもしれませんが、対人関係でストレスを感じやすい子達にはいい環境だったと思います。

◎学校の雰囲気の評価

比較的新しい校舎だったので校内はすごく綺麗でした。

通信制に通う子には、特殊なバックグラウンドを持つ子もいるので全日制に比べると優しい先生が多いように感じた。

◎授業・コースの評価

単位制なので、自分で授業を選べたのがすごく自分に合っていた。

◎レポートの難易度や満足度の評価

紙のレポートで、基本的に教科書を見れば埋められるようなレポートでした。

◎学費・授業料の評価

公立なので比較的に安い方だと思います。

調べてみると年間3〜4万程度みたいです。

制服は強制ではなかったので、購入せず私服でした。

◎施設・設備の評価

昼食の時間以外のタイミングでよく食堂へ行っていました。自習するのに最適でした。

◎進学・就職の評価

大学や専門学校へ行く選択もありましたが、公立の保育園から働かないかと声がかかっていたため私は就職せずアルバイトしていました。

◎アクセス・立地の評価

本厚木駅南口から歩いて15分程度。

少し歩きますが平坦な道なのでそんなにしんどくなかったです。

◎サポート体制の評価

卒業後書類を取りに行った時に、何かできることがあれば卒業後でもサポートするので相談して下さいと言われました。

実際に相談はしていないのでどういったサポートをしてくれるのかは分かりませんが。

やりたいこと・個性を大切にしたい人にぴったりの学校です

◎総合的な評価

他の学校を退学後編入しました。それと比較してS高は、生徒の主体性を大切にし、様々なコースやコンテンツが選択肢として用意されている通信制高校でした。

定期的に現状や困りごとの聞き取りがあり手厚く感じます。また、学習進度やレポートの遅れなどのお知らせも頻繁に来るので、自分で計画立てて学習することが苦手な生徒にも良い学校だと思いました。

やりたいことがあったり、体調やメンタルが不調でも通えるキャンパスがある生徒にはとても良いと思います。

保護者用の専用アプリやメール配信もあり、我が子の課題等の進捗状況がリアルタイムで把握できるので、親としても安心して見守ることができる体制が整えられている学校だと感じました。

◎学校の雰囲気の評価

メンターが若くて親しみやすい方で、全体的に生徒が相談しやすい雰囲気が用意されているように感じました。

キャンパスの先生や、保健相談の先生も、とても親身に話を聞いてくれる方ばかりで、あたたかい雰囲気がありました。

◎授業・コースの評価

ネットコースのため、普段は登校もなく、オンデマンドで配信されている授業を視聴します。

配信内容は難しいものはなく、教科書を片手に視聴するだけで充分理解が可能な授業でした。

うっかり聞き逃しても巻き戻せるし、生活リズムが乱れてしまっていても何時にでも視聴できるのも良い点でした。

◎レポートの難易度や満足度の評価

毎月の授業を視聴後レポートがあり、ネット上で記入し提出します。

教科によって差異はありますが、基本的に考え方を記述するものが多いと感じました。

難しいものはなく、動画を視聴していれば時間をかけることなく完成させることができるようでした。

◎学費・授業料の評価

年間学費は20円万弱、諸経費含めて25万円程度です。

前に通っていた学校は国立でしたが、それに比べてもさほど高くないと感じました。

◎施設・設備の評価

ネットコースでもスクーリングとテストのために通うキャンパスが、近畿地方なら江坂にあります。

ビルの中にN/S/R高の施設があり明るくきれいに整えられています。

スクーリングの日には1階エレベーター前に先生が待機して、教室の案内をされていました。

◎進学・就職の評価

現在在学中のため、進路指導はまだあまり体験していませんが、進学に関しての情報はしばしば配信されていると思います。

私立大学のオンライン学校説明会がありました。

夏から秋にかけては現地やオンラインのオープンキャンパスに参加するよう声掛けがありました。

また、今年からグループによるネットの通信制大学も開校されました。

ただ、やはり全日制の高校と比較して、自分で進路についての情報を探しに行く必要があるようには感じています。

◎アクセス・立地の評価

江坂キャンパスは江坂駅から徒歩5分以内の好立地です。

しかし、ネットコースの生徒がスクーリングに参加することのできるキャンパスがそもそも全国にあまりないので、地方の生徒は通学時間が長かったり場所によっては宿泊が必要です。

また現住所以外の地域のキャンパスを選んで旅行のようにスクーリングに参加する生徒もいる、と入学相談時に聞きました。

◎サポート体制の評価

メンターによる毎月のオンライン面談(3か月に1度は三者面談)があり、困っていることの聞き取りや現状の把握をしてくれます。

加えて毎週課題の進捗状況ややるべきことリストが送られてくるので、自分で計画を立てたり期限の管理が好きではない生徒にとって十分なサポートが受けられます。

体調や心の状態に不安があれば、保健の相談もできます。これは保護者からの利用も可能でした。

ただ、当然のことながら心身不調などでスクーリングに参加できない場合は単位が取得できずサポートも受けられないので、本当に通えるところにキャンパスがあるのかを本人の状態とよく相談の上入学しないといけないと感じました。

高卒を目指しているならこの学校がオススメです

◎総合的な評価

当時体調不良が多かった私でも保健室を利用しながらスクーリングを受けることができました。通信制なので自主学習ができないと話にならない中、担任の先生が親身になってくださったりしました。沢山の年代の生徒がいました。高齢の方も在籍しているのを見かけました。私が在学していたのは随分と昔の話ですが、叶うならもっと通いたかったなと思っています。

◎学校の雰囲気の評価

静かな校舎であった記憶があります。遊び感覚の空気はなく皆が卒業を目標に来ていました。

◎授業・コースの評価

授業は普通校と同じく一般的な授業が行われます。テスト対策の面は他の学校に比べて密度が薄い印象がありました。

◎レポートの難易度や満足度の評価

私が通っていた頃は紙のレポートに自分で答えを書いて郵送で送っていました。難易度はそんなに高くありませんでした。

◎学費・授業料の評価

学費があまりかからないことが最大のメリットであり、私がその学校を選んだ理由です。

◎施設・設備の評価

教室の数は多かったけれど自主室はそんなに解放されていなかった印象です。

◎進学・就職の評価

努力があればきっと進学も就職も目指せる学校であると信じています。しかし私のように卒業するだけで精一杯の生徒がいたことも事実です。

◎アクセス・立地の評価

最寄り駅からそんなに離れていません。慣れた人の足なら最寄り駅から15分程で通えます。

◎サポート体制の評価

勉強でわからないところがあれば開講日以外でも教科ごとの先生に質問しに行くことができる体制が整っていました。

全日制のような高校生活を自分のペースで送れる学校

◎総合的な評価

全日制高校での人間関係に疲れてしまい、高校2年生の時に転入しました。最初は「通信制」という響きに偏見もあり不安でしたが、クラークは制服もあって毎日通学するスタイルを選べたので、生活リズムを崩さずに高校生活を再開できたのが一番良かったです。先生との距離が近く、勉強だけでなく進路の相談にも親身に乗ってくれました。検定対策などが充実していて、自信を取り戻すことができました。自分らしく過ごせる場所が見つかって感謝しています。

◎学校の雰囲気の評価

全体的に明るくて、挨拶もしっかりする学校です。派手な生徒ばかりではなく、真面目な子やおとなしい子も多いので、どんなタイプの人でも居場所が見つかる雰囲気でした。いじめなどのトラブルも聞きませんでした。

◎授業・コースの評価

習熟度別授業が導入されているので、中学の内容から復習したい人でも、大学受験を目指す人でも、自分のレベルに合わせて授業を受けられるのが良かったです。英語教育に力を入れているのが特徴的でした。

◎レポートの難易度や満足度の評価

レポートはタブレットを使ってWeb上で提出する形式でした。教科書や動画授業をしっかり見れば解ける難易度なので、そこまで負担には感じませんでした。期限さえ守れば単位は問題なく取れます。

◎学費・授業料の評価

週5日通学するコースだったので、正直なところ私立の全日制高校と同じくらいかかりました。ただ、国の就学支援金制度が利用できたので、家庭の負担はある程度抑えられました。施設やサポートを考えれば妥当だと思います。

◎施設・設備の評価

キャンパスはビルの中にありましたが、内装はとても綺麗で清潔感がありました。自習スペースや相談室も完備されていて、放課後残って勉強するのにも快適な環境でした。

◎進学・就職の評価

指定校推薦の枠が非常に多いのが強みだと思います。先生方が面接練習や志望理由書の添削を徹底的にやってくれたおかげで、希望していた大学に合格できました。進路実績はかなり良いと思います。

◎アクセス・立地の評価

最寄駅から徒歩5分圏内だったので、雨の日でも通いやすかったです。新宿や高田馬場などへのアクセスも良く、近くにコンビニや飲食店も多いので、お昼ご飯や放課後の寄り道には困りませんでした。

◎サポート体制の評価

担任の先生以外にも、スクールカウンセラーの先生が定期的に来てくれるので、メンタル面での相談もしやすかったです。不登校経験者への配慮が行き届いており、無理強いされないのが良かったです。

1言で言えば、楽しかったです。 青春なのでまた戻りたいです笑

◎総合的な評価

最初は地元の全日制普通科高校に通ってましたが、当時芸能活動と並行していた為、中々通えず通信制の高校に通いました。

自分のスケジュールと合わせて授業やプログラムを受けられるので窮屈な日常もなく、自分のペースで最低限の登校で受ける事ができたのでとても通いやすく満足した高校生活でした。

友人も出来て、楽しい高校生活になっと思います。

◎学校の雰囲気の評価

みんな仲良しで、先生もフレンドリーでとても明るい学校でした。

◎授業・コースの評価

普通科でしたが、しっかりしたプログラムで受けれたのでとても満足しています。

◎レポートの難易度や満足度の評価

難しさは感じず、一つ一つやって行けるようになっていてやりやすかったてす。

◎学費・授業料の評価

最初は少し費用ざかかりましたが、入ってしまえば費用も特に気にせず、高いとも思いませんでした。

◎施設・設備の評価

校内はキレイで、過ごしやすい雰囲気でした。設備も整っているので問題なかったです。

◎進学・就職の評価

自分は芸能関連なので、それを続けていまが、様々な就活サポートもありました。

◎アクセス・立地の評価

駅から近い場所だったので、徒歩で行けたのが便利でした。乗り換えもないのは良かったです。

◎サポート体制の評価

生徒ごとにサポートが違うと思うので、自分に合った形で通えるのが良かったです。

己の意思があるもののみレベルアップできる場所

◎総合的な評価

普通の人なら学習の習慣化や人間関係の構築能力や社会で生きていくための必要な能力の向上など様々な理由で全日制の高校に行ったほうが絶対いいでしょうが僕にとっては授業などの確実に縛られる時間のないこちらのほうがあっていたためこちらを選びました。卒業してしばらく経過しましたがこの選択は間違ってなかったと思います。

◎学校の雰囲気の評価

僕はあまり学校に近寄ろうとしなかったので他者の感想中心になってしまいますが7割ほどが高評価。2割ほどがいいところも悪いところもあるから普通。1割が低評価でした。

◎授業・コースの評価

僕の受けたコースは1割りの向いている人がものすごく伸び4割が普通に通うほどではないが伸び5割が腐ると思ってます。

◎レポートの難易度や満足度の評価

僕にとっては簡単でしたが腐ってる5割の方にとっては難しいと思います。

◎学費・授業料の評価

年間の学費は私立と考えると他と比べてとても安いほうだと思います。

◎施設・設備の評価

僕はあまり学校に近寄ろうとしていなかったのですがトイレはきれいでした。

◎進学・就職の評価

生徒数が多いため数打ちゃ当たるみたいな感じで東大などもいたはずですが基本はしょぼいと記憶してます。

◎アクセス・立地の評価

立地に関しては札幌の交通の中心である大通なので問題はなかったと思います。

◎サポート体制の評価

サポート体制はしっかりしてると思います。あくまで個人的な興味ですが腐ってる5割の人はどんなサポートがあるかは気になってます

自分に合わせた生活スタイルで通える学校です

◎総合的な評価

2年生の時に転入し、高校生を他の子より1年長く通っています。

転入する前に、別の通信へ通っていたのですが、教室の空気や勉強の進め方が自分とは合わず、テストやレポートの際に過呼吸が起きていました。

そして、N高等学校に転入し、ネットコースで授業をうけていました。

自分は凄く心が軽く通えていたので、とても良かったです。

また、同じ学年の子と連絡先を交換したり、遊びにも行けたので満足です。

◎学校の雰囲気の評価

先生との距離が近いように感じました。

趣味がゲームや推し活の方が多かったので、話しやすかったです。

◎授業・コースの評価

授業は家で動画を見て進める形でした。

好きな時に進めていけるので、精神的に楽でした。

ですが、まともに勉強はしていないので、社会人になるための必要なスキルはあまり獲得できないとも感じます。

◎レポートの難易度や満足度の評価

基本的にレポートは教科書を見れば誰でも解ける内容です。

難しいところは特に感じませんでした。

◎学費・授業料の評価

学費は最低で30万程でした。

ネットコースが1番低いので、自分はそれにしました。

VRを付けたり、通学コースにするなどするともう少し値上がりします。

◎施設・設備の評価

本校の設備では、自由スペースが2箇所程あり、入口には学校で飼っている猫ちゃんがいました。

◎進学・就職の評価

指定校推薦の枠が割といい所もあったので、そのまま推薦で行ったり、専門へ行く子もいます。

◎アクセス・立地の評価

本校の近くには、とても話しやすい現地の方が経営しているお店があり、そこで買い物をしていました。

◎サポート体制の評価

進学、卒業のサポートがしっかりしてると思います。

面談では、進学先での分からないことも一緒に解決してくれました。

自分のペースで卒業を目指せる学校

◎総合的な評価

高校2年の途中で全日制高校から転校しました。人間関係や通学の負担が大きくなり、このままでは卒業が難しいと感じていた時に通信制高校を知りました。N高はレポートやスクーリングの仕組みが分かりやすく、自分のペースで学習を進められた点が良かったです。先生との距離も近く、必要な時にサポートを受けられたことで、無事に卒業までたどり着くことができました。

◎学校の雰囲気の評価

全体的に落ち着いた雰囲気で、無理に友達付き合いを強要されることはありませんでした。途中から入学した生徒も多く、馴染みやすい環境だったと思います。

◎授業・コースの評価

授業はオンライン学習とレポート中心でした。自分で進めるスタイルなので、計画性は必要ですが、分からない点は先生に質問できる環境が整っていました。

◎レポートの難易度や満足度の評価

レポートは教科書を見ながら取り組める内容で、難易度は高くありませんでした。締切管理がしっかりしており、卒業要件も分かりやすかったです。

◎学費・授業料の評価

私立の通信制高校なので学費は安くはありませんが、サポート内容を考えると妥当だと感じました。就学支援金の制度も利用できました。

◎施設・設備の評価

キャンパスは清潔感があり、自習スペースも確保されていました。PCを使った学習環境が整っていて、不便に感じることはありませんでした。

◎進学・就職の評価

進路相談の機会があり、大学や専門学校への進学についても相談できました。私は専門学校へ進学しましたが、必要な情報は十分に得られました。

◎アクセス・立地の評価

駅から近く、通学しやすい立地でした。周辺に飲食店やコンビニもあり、スクーリングの日も不便はなかったです。

◎サポート体制の評価

レポートの提出時期やスクーリングについて、先生からこまめに連絡がありました。卒業に向けたサポートは手厚かったです。

自分のペースで無理なく通える学校

◎総合的な評価

高校2年生の時に全日制高校から転校しました。入学前は通信制高校に対して不安もありましたが、実際に通ってみると自分のペースで学習を進められる環境が整っており、とても通いやすかったです。

先生方も距離感が近く、質問や相談がしやすい雰囲気でした。登校日数や学習方法を自分で調整できるため、精神的な負担も少なく、無理なく卒業まで続けることができました。

結果的に転校して本当によかったと思っています。

◎学校の雰囲気の評価

落ち着いた雰囲気で、生徒同士も干渉しすぎず過ごしやすい環境でした。途中から転校してきた生徒も馴染みやすいと思います。

◎授業・コースの評価

基本はレポート中心の学習ですが、分からないところは先生に質問できる体制が整っていました。自分の理解度に合わせて進められる点が良かったです。

◎レポートの難易度や満足度の評価

レポートの難易度は高くなく、教科書や動画教材を見ながら進めれば十分対応できました。提出期限も比較的余裕があり安心でした。

◎学費・授業料の評価

私立の通信制高校としては一般的な金額だと思います。就学支援金の対象だったため、実際の自己負担は抑えられました。

◎施設・設備の評価

キャンパスは清潔感があり、自習スペースも利用しやすかったです。Wi-Fi環境も整っていてオンライン学習がしやすかったです。

◎進学・就職の評価

進路ガイダンスや個別相談があり、進学や就職について相談しやすかったです。大学進学や専門学校への進学実績もあり安心できました。

◎アクセス・立地の評価

最寄り駅から徒歩圏内でアクセスは良好でした。周辺に飲食店やコンビニも多く、通学しやすい立地だと思います。

◎サポート体制の評価

レポート提出期限が近づくと先生から連絡があり、卒業までしっかりサポートしてもらえました。相談しやすい体制だと感じました。

盛りだくさんのチャンス

◎総合的な評価

全日制の進学校に通っていましたが、1年生の3学期に不登校になりました。3月に浜松校のオープンキャンパスに参加し、手続きがギリギリ間に合ったので、2年生から転校しました。初めの3ヶ月は本人の希望で通学コースに所属し、週一回浜松校に通学しました。その後ネットコースに変更し、全て自宅で受講しレポートを提出しております。年に数回 新栄にある名古屋キャンパスで授業を受ける機会があります。また2年次は沖縄の本校へ行き全国のN校生と授業を受けたり、観光する機会もありました。授業のカリキュラムは全日制に比べると最低限のものですが、全日制では体験出来ないようなイベント、講座、部活があります。

例えば、AIの英会話、プログラミング、投資、職業体験、海外大学の視察、著名人や経営者の講座、スラッグでの連絡、VRゴーグルをつけてのヴァーチャル体験などなど。大学進学に向けてのN塾、難関大学を希望する生徒向けの特別クラス(審査後入会)もあり安心です。留学する生徒も一定数いる為、留学課が設けられております。説明会、語学テスト対策、模擬テスト、大学視察ツアーもあります。このように沢山の機会が溢れている為、計画的に受講し、機会を有効に活用できれば、とてもリーズナブルです。

◎学校の雰囲気の評価

全日制と違い様々な生徒がいる為、最初は雰囲気の違いに驚きがあるかもしれません。

◎授業・コースの評価

大学進学を考えている人は受験校の募集要項をよく確認して取る授業を決めた方がいいと思います。

◎レポートの難易度や満足度の評価

しっかり講座を受け、計画的にやれば、どの生徒でもやり切れる量と難易度です。

◎学費・授業料の評価

通学コースは積極的にイベント カリキュラム以外の講座を受けないと高く付くと思います。

◎施設・設備の評価

校舎は駅からも近く新しくきれいでアットホームな雰囲気でした。

◎進学・就職の評価

国立 難関大学の進学も可能です。指定校推薦校は幅広くありますが、生徒の人数を考えると少ないです。

◎アクセス・立地の評価

大阪、浜松校、名古屋キャンパス共に駅から近く利便性もいいです。

◎サポート体制の評価

月に一度メンターとの面談があります。メールや電話、オンラインの相談も可能です。

よくある質問集

この章ではよくある質問について回答していきます。

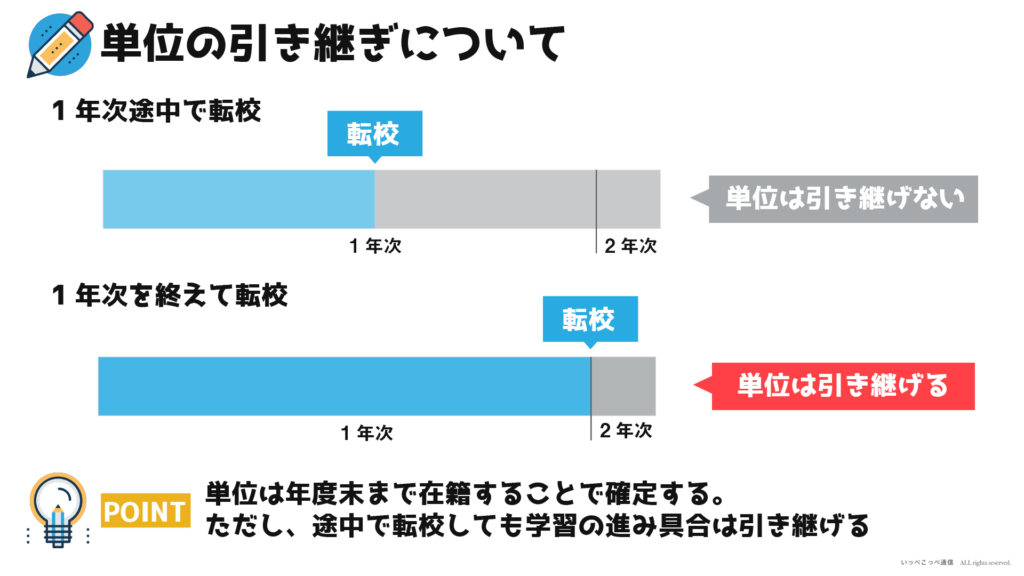

単位の引き継ぎはできる?

タイミングによっては引き継ぎができます。

単位を次の学校に引き継ぐことができれば、同級生と同じ時期で卒業することができる確率が高まります。単位の引き継ぎに関しては、転校・編入というよりも転校・編入のタイミングの方が重要です。

というのも、高校の単位は基本的に年度末(3月末)に確定します。

例えば、自分が2年生で①年度の途中に転校するか、②年度末に単位が確定してから転校するかで次の学校に引き継ぐことができる単位が変わってきます。

①年度の途中(例えば2年の2月)に転校するの場合は、2年生の単位が確定しないまま次の学校に転校ということなので、1年生の時に確定した単位を持っていくことになります。2年生の単位は確定していませんのでもっていくことができません。

②年度末(2年の3月末)に単位が確定してから転校する場合は、1年生と2年生の単位が確定しています。よって1年生と2年生に確定した単位を次の学校に持っていくことができるんです。

ちなみに、次の学校ではどの学年からスタートするかはもっている単位と通っていた期間によって決まります。詳しくは転校先の学校に確認すると良いでしょう。

このように、在籍期間、転校・編入のタイミング、卒業時期、単位の引き継ぎの観点からも転校と編入では転校のほうがメリットがあるといえます。

可能であれば、学校を辞めずに単位が確定する年度末に転校するのが色々な部分でメリットがあることも覚えておいてください。

年度の途中で転校すると対象の年度で受けた授業などは無駄になる?

全日制高校を頑張って通った分(授業やテスト)はすべて無駄にはなりません。

例えば全日制高校から通信制高校に転校した場合は、レポートの進度に反映(学習の継承)されるので全日制高校で頑張った分は全くは無駄にはなりません。

このレポートの進度は分かりやすく説明すると全日制高校で国語の教科書が半分の50%まで進んでいたら通信制高校に転校しても国語の教科書は半分の50%から引き継いで学習が進められるというイメージです。

転入時にかかる費用や料金は?

転入、編入でかかる費用や料金は以下になります。

- 入学金

- 授業料

- 施設設備費

- 教材費

- 各種諸経費

学校によっては学年の後期から転入する場合なら入学金や施設設備費、教材費などが半額になったりする学校もあるのでこの辺もしっかり学校に確認しましょう。

お金と直結する部分として転入時期もやっぱり気をつけた方がいいです。

例えば、今在籍している高校に3月の年度末まで頑張って通って単位を習得できればお金は今年度の分は無駄になりません。

もし3月の年度末まで通うのが無理そうであれば、通信制高校に今年度の分の入学金や授業料などの学費を払う必要があります。

転校する時にやっておくべきことはありますか?

これは生徒さん向けの回答になりますが、最後に転学する前にやる大事なことは2つあります。

親にしっかり相談する どの通信制高校に行くか検討し学校見学に行く

の2つです。

転校したいとはいってもまだ未成年であり高校生ですから親に承諾してもらう必要があります。学費も自分でなんとかするとしても願書には保護者の署名・捺印が必要です。

しっかり親にも応援してもらえるように自分の考えをまとめて伝え話し合いましょう。

また転学する前にやる大事なことの2つ目は複数の高校を検討し学校見学に行くことです。

時間がない場合は学校見学に行ったりじっくり検討している余裕がないことが多いはずなんですが、それ以外の場合だったらすぐに学校を決めたりするのはおすすめしません。

手間と暇をかけて自分に合った学校を検討しましょう。

高校を転校するときの3つ注意点:まとめ

転校を検討する際は、これらの注意点を押さえつつ、最適な選択をするための準備をしっかりと行いましょう。

注意点1.高校転校のデメリットやリスクを踏まえ、高校を転校するか決める必要がある

転校には新しい環境に適応するストレスや学習進度のギャップ、費用の発生などのデメリットがあります。転校の理由や現在の状況をしっかりと考慮し、転校が本当に必要かどうかを慎重に判断することが大切です。特に卒業に必要な単位の引き継ぎがうまくいかない場合や、進学・就職への影響も考慮する必要があります。

注意点2.どのタイプの高校に転校するかで進め方や注意点が異なる

公立、私立、定時制、通信制といった各学校タイプによって、手続きや求められる条件が異なります。公立高校の場合、住んでいる地域や転校理由によって受け入れ条件が異なることが多く、転校先での学力試験が必要な場合もあります。一方、私立高校や通信制高校では手続きの流れや条件が比較的柔軟ですが、学校ごとに異なる基準が設けられています。どのタイプの学校が自分にとって最適か、事前に十分に調査しましょう。

注意点3.通信制高校は転校しやすいが、それだけでは選ばないことも大切

通信制高校は入学時期が柔軟で転校しやすい特徴がありますが、その選択が本当に自分に合っているかを確認することが重要です。時間や場所に縛られず学習できるメリットがある一方で、自主的に学習する必要があり、サポート体制も学校によって異なります。「転校しやすさ」だけを基準にするのではなく、学びたい内容や自分の学習スタイルに合っているかどうかをしっかりと見極めることが、転校後の後悔を防ぐためのポイントです。

一括資料請求サービスを使えばキャンパス数1,000校から無料で、簡単に、一括で資料請求できます。

ひとつひとつの学校に個人情報を入力し資料請求するのはとても面倒です。一括資料請求サービスを使えば1回のフォーム入力だけで5校、10校とまとめて資料を請求できるのでとても便利ですよ。お住まいの地域から通える近くの学校も選択できます。

たった1回の入力で資料をまとめて請求可

\URLをコピーしてシェアしてね!/

▼通信制高校検討中のあなたに読んでほしい記事▼

YouTube投稿開始しました!

ゼロからはじめる通信制高校講座